劳动模范是民族的精英、人民的楷模,是共和国的功臣。劳模精神是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,实施好新时代新成就国家记忆工程中的劳模记忆工程,是把蕴含着党的初心使命的红色档案保管好利用好的具体体现,也是构筑中华民族走向伟大复兴集体记忆的重要举措。在党和国家各项事业发展中,云南省广大职工和劳动群众与祖国同成长、与时代齐奋进,各行各业先后涌现出大量先进模范人物。让我们一同追寻劳模的光辉足迹,以“影像记录+口述历史+档案征集”方式,记录、留存、宣传劳模们在云南经济社会建设中奋勇当先、顽强拼搏的人生历程,大力弘扬劳模精神,讲好劳模故事,激励广大职工群众在中国式现代化云南实践中团结奋斗,建功立业。

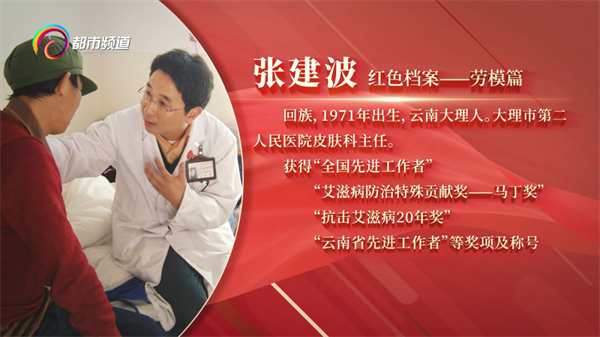

由云南省总工会、云南省档案局联合出品的《红色档案·云南省全国劳模口述历史》微视频第二季正在播出,1月,推出第九集《向“艾”而行——张建波》。

他不负重托,用赤诚之心践行白衣为甲的使命担当;他向“艾”而行,用无我奉献诠释着生命至上的医者仁心。他一次次冒着职业暴露的风险将病人从死亡线上拉回,他身体力行把艾滋病防治作为自己的终身事业。他就是大理市第二人民医院皮肤科主任、“全国先进工作者”,也是“艾滋病防治特殊贡献奖——马丁奖”获得者——张建波。

在张建波的办公室,珍藏着手工制作的木板画、十字绣、手工贺卡,以及一封封手写的书信。这些都是张建波最珍视的礼物。而这些礼物,都来自张建波的艾滋病患者们。“我们不仅要把艾滋病患者从死亡线上拉回来,更重要的是让他们重拾生活的信心。这些年,我治疗过的这些患者,现在都很好地融入社会过着正常人的生活,这就是我们做艾滋病防治工作最想看到的。”

90年代,艾滋病这个陌生的疾病从边境传入云南。由于特殊的地理位置,云南成为中国艾滋病流行最早、疫情最重、防控最难的地区。“可以说当时的云南有着艾滋病所有的流行方式:从吸毒传播到桥梁人群暗娼性传播,再到家庭传播。”张建波回忆。

在那个谈“艾”色变的年代,人人对此避之不及。可张建波似乎注定要成为那个与众不同的人。2002年3月,大理市第二人民医院与英国贝利·马丁基金会合作,创办了国内首家艾滋病关爱预防和治疗中心——佩吉健康中心,成立了全国唯一一家县级医院院士工作站“曾毅院士工作站”。就这样,从最初的普通干预到大众宣传再到针对高危人群,张建波踏上了漫漫防艾路。

医生是一个艰辛的职业,而作为一名艾滋病防治医生,还会面临极大的职业风险。一次,在给一名艾滋病病人做治疗时,张建波被职业暴露了,患者的血喷溅到他的眼睛、脸、口腔里。而当时还没有任何预防和治疗的药物。张建波承受着无比巨大的心理压力,直到半年后的检测结果呈阴性,一颗悬着的心终于放下。可这件事并没有击退他,反而更激起了他帮助患者战胜疾病的信心。

张建波常说:“医病要医心,医病要医环境”。由于艾滋病是一种易受到社会偏见,又无法根治的传染病,张建波意识到,消除歧视,让患者重拾生活信心,是阻断风险传播,让患者身心得到康复的最好治疗。为了摘掉人们的有色眼镜,张建波让自己的儿子和侄女跟患艾滋病的儿童一起住一起玩耍,用一位医生的行动告诉大家,身患艾滋病的孩子是无辜的,我们的敌人是病毒。

在二十多年的抗艾生涯中,张建波在艾滋病教育、预防、治疗和关怀方面均作出了突出贡献,获得了“全国先进工作者”“艾滋病防治特殊贡献奖——马丁奖”“抗击艾滋病20年奖”等多项荣誉。他探索出的“以家庭为基础,社区为依托,专业机构为指导”的艾滋病防治模式,成为“云南模式”在全国推广,写入云南省委、省政府《2013年云南省防治艾滋病工作要点》。

“最大的关爱就是不关爱,让患者像患感冒一样,自由地到医院诊疗。让患者正常回归社会,回归家庭是我们的终极目标。”如今,向“艾”而行的张建波,依然奋战在防艾一线,用他的专业与执着书写着一代医者的大爱仁心。